从“捕鱼人”到“护渔人”——赤壁法院践行“两山”理念的生态治理新实践

8月15日,是习近平总书记“绿水青山就是金山银山”理念提出二十周年暨第三个全国生态日。近日,赤壁法院以两起非法捕捞水产品行政处罚案为切入点,将案件转化为“以劳代罚”的生态修复实践,为困难群体开辟“将功补过”的司法通道,守护长江流域“十年禁渔”政策红线,彰显了环境资源审判中保护性司法的温度与智慧。

【案件背景】

禁渔令下的生存与生态之困

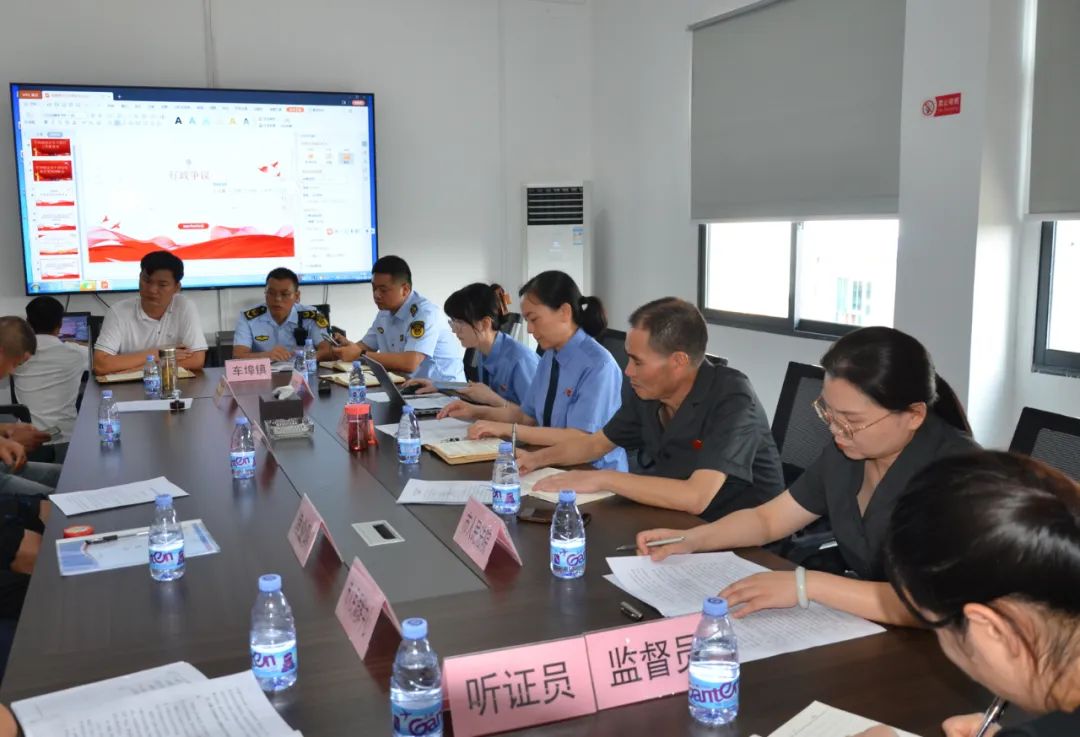

“我祖辈都在陆水河捕鱼,现在不让捕了,我们这些老渔民就像离了水的鱼......”近日,在陆水河畔的车埠镇政府会议室,一场听证会正在举行。案件当事人鲍某,已年过六旬,他在听证会上的陈述,道出了长江生态保护与民生保障的现实矛盾。

陆水河是长江中游右岸一级支流,湖北省注入长江的第四大支流,也是赤壁人民的“母亲河”。

另一起案件的当事人杨某,和鲍某一样都是居住在陆水河畔的老渔民。在“十年禁渔”政策实施后,二人因年龄大、无耕地、劳动能力有限,仅能依靠打零工维持生计。

2023年,二人使用禁用渔具捕捞被查获,虽因情节轻微获不起诉决定。但检察机关认为,二人违法行为仍应受到行政处罚,遂移送至市农业农村局,对二人各处2000元罚款。

“我当了一辈子渔民,现在年纪大了,也确实没有其他谋生的手段。”“当初捕鱼的时候没想那么多,现在意识到做错了,但确实没能力交罚金,有没有其他方式替代?”

2025年7月,二人因无力缴纳罚款向赤壁法院提起行政诉讼。赤壁法院受理该案后,生态环境保护法庭庭长何远不禁陷入对“生态保护与民生保障如何平衡”的深层思考。

【司法创新】

“劳务代罚”实现惩戒与修复双赢

赤壁法院生态环境保护法庭立足“保护性司法”理念,结合二人现实情况,拟使用以劳代偿方式实施惩戒。该庭庭长何远多次与市检察院、市农业农村局、属地镇政府、村委会、行政争议调解委员会等单位及机构沟通协商,探讨以劳代偿方式实施惩戒的可行性,邀请法律监督员以听证会形式作出听证决定。

经听证,渔业村和梅湖村分别与鲍某、杨某达成协议:

劳务折抵罚款:二人通过参与陆水河流域生态巡护、清除河道垃圾、参与禁渔宣传等劳动,按当地日均劳务报酬标准折抵罚款。

精准修复生态:结合其渔业经验,安排二人担任“护渔协管员”,协助维护河道环境、记录非法捕捞线索,累计服务时长需达到生态环境损害等价补偿标准。

动态监督机制:车埠镇政府、属地村委会建立履责档案,法院定期回访,未完成劳务则恢复罚款执行。

签订协议后,二人纷纷表示:“大家都愿意帮我们,该我们做的,我们也一定全力配合。”

【理念践行】

青山绿水间的司法担当

“绿水青山就是金山银山”——这一闪耀着辩证智慧的重要理念,自2005年提出以来已走过二十载光辉历程。两起非法捕捞水产品案通过劳务代偿取代“一罚了之”的执法方式,将罚款转化为直接生态修复行为,给特殊困难群体“留出路”,避免“办一个案件垮一个家庭”。赤壁法院将罚款转化为直接生态修复行为,契合长江保护法“损害担责”原则,是贯彻“两山”理念的生动缩影。

守住长江生态红线,也要守住民生底线。“让违法者从‘破坏者’变为‘守护者’,比单纯罚款更能唤醒生态保护意识,实现生态效益、社会效益的有机统一。”该案承办法官祝晓兰表示。

环境司法不是简单的裁判活动,而是生态文明建设的重要保障。赤壁法院将继续以“两山”理念为指引,以司法利剑守护绿水青山,以法治力量推动绿色发展,让每一份裁判都成为生态文明的注脚。